ダイレクトメール(DM)とは?【企業向け】送り方や種類・特徴を解説

DM(ダイレクトメール)には、郵送や電子メールなどの種類があります。なかでも郵送DMはレスポンス率が比較的高く、ターゲットに合うデザインができるなどマーケティング効果が期待できる方法です。

本記事ではDMの種類と特徴を紹介するとともに、郵送DMのメリット・デメリットやレスポンス率を高める方法を解説します。

郵送DMサービスの費用について知りたい方は料金表をダウンロード

DMマーケティングの成功事例を知りたい方は導入事例をダウンロード

目次[非表示]

- 1.DM(ダイレクトメール)とは?

- 2.DM(ダイレクトメール)の種類と特徴

- 3.郵送DM(ダイレクトメール)を送るメリット・デメリット

- 3.1.メリット

- 3.1.1.レスポンス率(反応率)が比較的高い

- 3.1.2.幅広いターゲットにアプローチできる

- 3.1.3.目的に合わせてデザインを決められる

- 3.2.デメリット

- 3.2.1.金銭的なコストがかかる

- 3.2.2.日数のコストがかかる

- 3.2.3.人件費のコストがかかる

- 4.レスポンス率の高いDMの作り方

- 4.1.ターゲットリストを作成する

- 4.2.目標を設定する

- 4.3.発送のタイミング・数を決める

- 4.4.顧客のニーズに合わせた情報・デザインを決める

- 4.5.効果測定を行う

- 5.DMを外注するときの注意点3つ

- 5.1.スケジュールや送付数で費用が変わる

- 5.2.デザインを自作できるか否かで外注先を選ぶ

- 5.3.ターゲットリストは購入も可能

- 6.FAQ

- 6.0.1.Q.ダイレクトメールってどうやってやるの?

- 6.0.2.Q.ダイレクトメールってどういう意味?

DM(ダイレクトメール)とは?

DM(ダイレクトメール)とは、企業から個人・法人宛に送る印刷物や電子メールなどのことです。営業や広告を目的としたマーケティング手法として、活用されています。

DMによって顧客が自社や商品・サービスについて認知し、興味を持ってもらうことで、購入や登録、問い合わせなどにつなげることが可能です。

DMは古くからあるマーケティング手法ですが、IT技術の進化やインターネットの普及により社会のオンライン化が進むなか、企業が顧客に伝えたいことを直接届けられる方法として再び注目されています。

アタるDMはストーリー作りでキマる!

効果を高める5つの流れがわかるネクスウェイ郵送DMの

サービス資料無料ダウンロードはこちらから

郵送DMサービスの費用について知りたい方は料金表をダウンロード

DMマーケティングの成功事例を知りたい方は導入事例をダウンロード

DM(ダイレクトメール)の種類と特徴

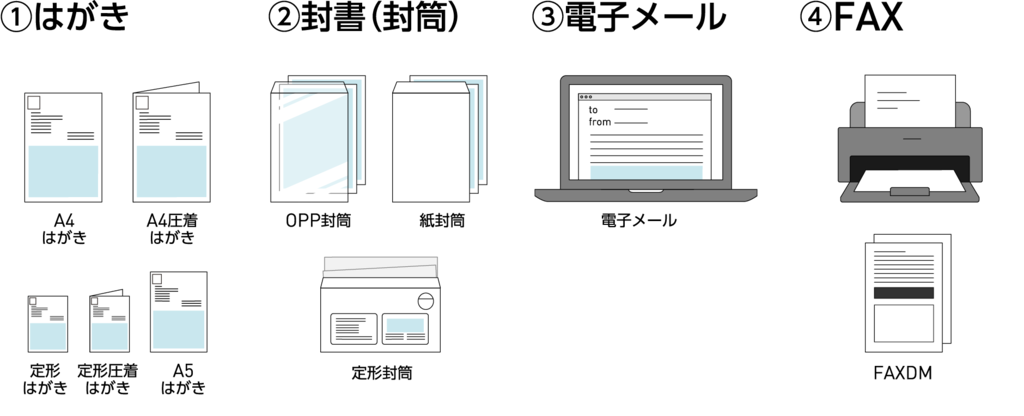

DM(ダイレクトメール)は、大きく分けて郵送・電子メール・FAXの3種類です。郵送はさらにハガキと封書があります。

どれを選ぶかは送りたい情報の量や目的、予算などによって変わるため、DMを送る目的とどのような効果を得たいかを考え、最適な方法を選びましょう。

ここでは、DMの種類とそれぞれの特徴を紹介します。

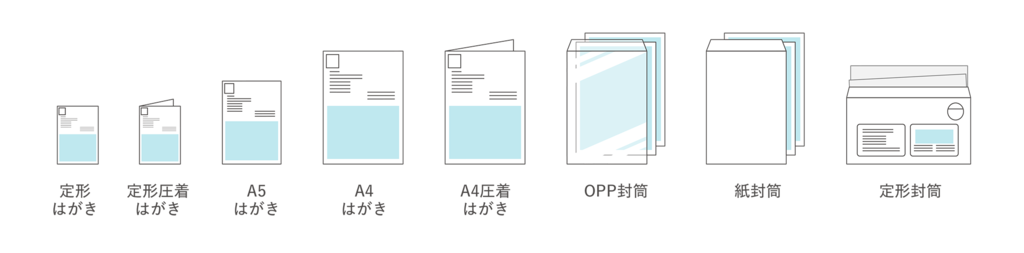

関連記事:DMのサイズは何がいい?ハガキの種類・選び方から成功するコツまで解説

郵送

郵送によるDMは、ハガキと封書に分けられます。封書はチラシやカタログを封入するもので、より多くの情報を伝えたいときに利用されます。郵送によるDMについて、みていきましょう。

ハガキ

ハガキは主に、以下の3種類があります。

・切手が印刷されている「郵便ハガキ」

・A4サイズなど定形外のハガキ

・圧着ハガキ

ハガキは開封の手間がなく、すぐに内容を確認できるのが特徴です。郵便ハガキであればイベントや新商品の案内・季節の挨拶など、用途を選ばず幅広く利用できます。コストが抑えられるのもメリットです。

定形外のハガキは大きさや形状を工夫することで目を惹きやすく、A4サイズは大型の商品の写真を掲載したい場合に向いています。

ハガキのタイプはどれも封書に比べると掲載できる情報量は限られており、少ない情報を強くアピールしたい場合に適した方法です。

一方、圧着ハガキとは、印刷面に接着剤などの加工を施して折り畳み、開封すると中面を確認できるハガキのことです。メリットとして、通常のハガキより多くの掲載面を確保でき、多くの情報を提供できます。

また、一度剥がすと二度と貼り合せができない特性があり、個人情報やプライバシーに関する内容を第三者に知られることなく送れます。

掲載する情報が多いうえに通常のハガキと大差ない郵送料でDMできるため、コストパフォーマンスに優れているのが特徴です。

関連記事:圧着はがきとは?仕組みやメリット・注意点・圧着封筒ついても解説

封書(レター)

封書(レター)は紙製と透明なOPP封筒があり、大きさもさまざまです。紙の場合、白い封筒のほかに色封筒やクラフト封筒があります。

OPP封筒は透明度が高いフィルム状で、中が見えてコストが安いのが特徴です。中身が見えるため、顧客に安心感を与えます。

封筒は多くの情報を伝えたい場合に向いており、複数の商品を見比べられるカタログを送れるのが魅力です。紙のカタログは写真の全体像を確認でき、購入に直結しやすいという特徴もあります。

電子メール

電子メールによるDMは、顧客のメールアドレス宛てに商品やサービス・イベントなどの案内を送るものです。リアルタイムに情報を発信したい場合に役立ちます。

一斉送信ができ、大量の顧客に向けて期間限定の企画やイベント、新商品販売などの緊急告知をしたいときに便利です。

郵送によるDMに比べて圧倒的にコストがかからず、タイムリーな情報を届けられるのがメリットです。また、送信したメールのうちどのくらいが開封され、そのうちの何%がサイトにアクセスしたかのデータを迅速に可視化できます。

ただし、電子メールは広告だとわかると開封されずに削除される可能性があり、そもそも広告などを拒否する設定がされている場合は相手のメールボックスに届きません。電子メールの送信は、目的とターゲットを絞ることが開封率を高める秘訣です。

FAX

FAXのDMとは、FAX機がある企業などに営業目的でダイレクトメールを送ることです。1件あたりの単価が安く、原稿作成も簡単にできるため手軽に利用できます。また、電子メールと同じくリアルタイムに情報を提供できるのもメリットです。

FAXの場合は電子メールと異なり、基本的に原稿が紙として出力されます。開封というハードルを越え、一度は原稿の内容が顧客の目に留まるのがメリットといえるでしょう。同時に紙として残るため、気になったものは保管してもらえる可能性もあります。

ただし、FAXによるDMは顧客にFAX機のトナーや紙を負担させるため、クレームが発生する場合も少なくありません。また、伝えられる情報は用紙1枚分に限られ、カラーも白黒であるため伝えられる情報量や見せ方には限界があります。

郵送DMサービスの費用について知りたい方は料金表をダウンロード

DMマーケティングの成功事例を知りたい方は導入事例をダウンロード

郵送DM(ダイレクトメール)を送るメリット・デメリット

DM(ダイレクトメール)のなかでも、手元に実物が残る郵送DMはレスポンス率が高いなどいくつものメリットがあります。

幅広い層をターゲットにでき、目的に合わせたデザインができるため効果を高めやすいのもメリットです。ただし、コストや手間がかかるというデメリットもあります。

郵送DMを送るメリットとデメリットについて紹介します。

メリット

まず、郵送DMの主なメリットを3つみてみましょう。

レスポンス率(反応率)が比較的高い

郵送DMの大きなメリットは、レスポンス率(反応率)が比較的高いことです。レスポンス率とは送ったDMの数に対し顧客から反応があった割合のことで、高いほどDMが顧客の興味を惹きつける効果があったことになります。

郵送DMは紙に印刷したものを顧客のポストまで届けるため手元に残り、広告が興味を惹くものである場合には、「あとでゆっくり見よう」という気持ちになることも少なくありません。

また、ポスティングのような不特定多数に配布されるものではなく、宛名に自分の住所氏名があるのを見て「とりあえず開封してみよう」という気持ちにさせることも可能です。

幅広いターゲットにアプローチできる

郵送DMは、幅広いターゲットにアプローチできるのもメリットです。電子メールはターゲットがパソコンやスマホをよく見る層に限られ、FAXはファックス番号を公表している企業に限られます。しかし、郵送DMはそのような層に限定されません。

また、郵送DMは新規顧客と既存顧客など、顧客ごとに伝える情報を変えるといったアプローチができるのもメリットです。

例えば、新規顧客には新商品やキャンペーンに関する情報を送って興味を持ってもらい、既存顧客にはカタログや割引チケットを送ってリピートを促すといった対応ができます。

目的に合わせてデザインを決められる

郵送DMはデザインの自由度が高く、目的に合わせて色彩や文字の配置などを思い通りに工夫できるのがメリットです。

デザインにより、DMに対する顧客の印象は変わってきます。文字だけよりも視覚に入る情報はインパクトが高く、商品やサービスを効果的にアピールできるでしょう。

女性であれば華やかな色やデザインに、中高年向けには落ち着いて上品なデザインにするなど、ターゲットに合わせてデザインを決めて視覚に訴えることができます。

関連記事:DM営業の効果とは?成功させるコツや注意点・手順も紹介

デメリット

一方、郵送にはデメリットな側面もあります。主なデメリットは、コストがかかることです。具体的にみてみましょう。

金銭的なコストがかかる

郵送DMは他のダイレクトメールに比べ、金銭的なコストが多くかかるのがデメリットです。紙の代金や印刷費、郵送料などに多くの費用がかかるほか、企画やデザイン、発注、封入作業などの手間もかかります。

十分な計画を立てて採算が合う施策設計を行わなければ、ただコストを多くかけただけで効果は低いという結果になってしまうでしょう。

日数のコストがかかる

郵送DMは金銭的なコストだけでなく、日数のコストもかかります。電子メールやFAXは原稿さえできればすぐに情報を発信できますが、郵送DMは企画からデザイン作成、印刷への発注などに時間を要します。

封筒のDMであれば、封入作業も必要です。発送してから顧客の手元に届くまでにも、数日かかります。

開催日が迫った企画・キャンペーンの案内など、迅速に伝えたい情報発信には向かない方法といえるでしょう。

人件費のコストがかかる

郵送DMは作業にかかる人件費も必要です。企画やデザイン、封入作業を行う人員を確保し、そのための費用を用意しなければなりません。

他の業務と兼任する場合、社員にとって大きな負担にもなるでしょう。代行業者に依頼することはできますが、コストがかかることに違いはありません。

また、新規顧客をターゲットにする場合、自社で営業リストを作成する必要があります。そのための人件費もかかるでしょう。名簿業者などから顧客リストを購入することもできますが、リストの購入費が必要です。

郵送DMサービスの費用について知りたい方は料金表をダウンロード

DMマーケティングの成功事例を知りたい方は導入事例をダウンロード

レスポンス率の高いDMの作り方

郵送DMのレスポンス率を高めるには、ターゲットを絞り込んだ施策を設計しなければなりません。

その手順は、以下のとおりです。

・ターゲットリストを作成する

・目標を設定する

・発送数や発送のタイミングを決める

・顧客のニーズに合った情報やデザインを決定する

・発送後に効果測定を実施する

それぞれの工程を、具体的にみてみましょう。

ターゲットリストを作成する

郵送DMのレスポンス率を上げるには、不特定多数に送るのではなくターゲットを絞ることが大切です。ターゲット情報はDMのデザインや訴求内容に関係するため、詳細に絞り込まなければなりません。

単に年齢や性別、送付する地域などざっくりした絞り込みでは、デザインやテキストの訴求ポイントにズレが生じる可能性があります。

以下のような項目も絞り込む内容に加え、より詳細な人物像を作り上げましょう。

・学歴

・職業

・会社の規模

・役職

・世帯年収

・家族構成

・性格

・趣味

ターゲットを絞り込んだら、あてはまるリストを作成します。リストはさらに顧客データを分析し、以下のように分類しましょう。

・見込み顧客:まだ商品・サービスの利用はないが顧客情報を入手できている

・既存顧客:複数回利用しており、最近も利用がある

・優良顧客:利用頻度が高く、最近も利用している

・休眠顧客:過去に利用があったが、その後利用していない

分類した顧客ごと、それぞれに合う内容のDMを送付するようにしましょう。また、リストは定期的に更新して最新の状態を保つことも大切です。

目標を設定する

次に、郵送DMの目標を設定しましょう。目標は期待する効果を数値で示すもので、売上や利益目標、来店者数など測定可能な指標で設定します。

目標をどの程度にするかは、扱う商品・サービスによって異なります。過去に同じようなターゲットに対してDMを行っている場合は、その際に出したレスポンス率などの数値を基準に、さらに高い目標値を設定しましょう。

発送のタイミング・数を決める

ターゲットや目標を設定したら、DMの効果を高めるのに最適な発送のタイミングや数を決定します。

商品の訴求であれば、買い替えの時期が最適です。季節ものであればシーズンが来る前など、最適なタイミングを考えましょう。既存顧客には、利用周期を予測して送ると効果が高まります。

イベントやセミナーの案内であれば日程に合わせて逆算し、予定を立てやすい時期に送れば顧客は行動を起こしやすくなるでしょう。

適切な発送数は、「損益分岐点」から算出できます。損益分岐点とは、利益と費用の額が等しくなる時点の数値です。DMにかかった総費用を、売価から原価の差額にあたる粗利益で割って算出します。

例えば、粗利益が2万円の場合でDM費用に100万円かかったとき、以下のような計算式になります。

100万円÷2万円=500件

500件の送付で損益がゼロになり、500件以上発送することで利益が得られると判断できます。

顧客のニーズに合わせた情報・デザインを決める

DMの情報やデザインは、ターゲットのニーズに合わせることが大切です。ハガキや封書にはそれぞれ特徴があるため、目的に合わせて選びましょう。

少ない情報でキャンペーンや新商品を案内できるハガキは、新規顧客に向いています。既存顧客や優良顧客には商品・サービスの詳細がわかるカタログなど、より多くの情報を送るために封筒の利用が適切です。

また、顧客が思わず開封したくなるコピーやデザインを考えることも必要です。「売上〇%アップ!」など具体的な数字の入ったキャッチコピーは好奇心を呼び、その先も読みたくなります。

圧着ハガキであれば、「中を見てみたい」という気持ちにさせて開封率を高められるでしょう。

効果測定を行う

発送後は、設定した目標に対しどの程度の効果を得られたか効果測定を行いましょう。

効果測定を図る指標はレスポンス率であり、レスポンスに該当する顧客の行動には、以下のようなものがあげられます。

・資料請求

・問い合わせ

・見積もり依頼

・アンケート回答

・サンプルやお試し商品の請求

・Webサイトへのアクセス

・クーポン券・割引券持参での来店・購入

・オープンハウス申し込み(不動産関係)

これらのレスポンスがあった数を集計し、以下の計算式でレスポンス率を求めます。

(レスポンス数÷DM発送数)×100

また、DMの費用対効果を求める指標に、以下のものがあります。

・CPR(Cost Per Response):顧客からの反応1件あたりにかかった費用

・CPO(Cost Per Order):注文1件あたりにかかった費用

それぞれの算出には、以下の計算式を用います。

・CPR:DM費用÷レスポンス数

・CPO:DM費用÷注文数

それぞれ数値を算出し、効果があったかを確認しましょう。

郵送DMサービスの費用について知りたい方は料金表をダウンロード

DMマーケティングの成功事例を知りたい方は導入事例をダウンロード

DMを外注するときの注意点3つ

社内で郵送DMを準備するリソースがない場合、代行業者に外注するという方法があります。費用は業者によりさまざまなで、スケジュールや送付数でも金額は変わります。業者を選ぶ際は、デザインを請け負う業者かどうかもチェックしましょう。

また、自社にターゲットリストがない場合、まとめて購入できる業者もあります。

ここでは、郵送DMを外注する際の注意点を紹介します。

スケジュールや送付数で費用が変わる

代行業者によって、サービス内容や価格設定はさまざまです。依頼する作業内容やスケジュール、送付数でも支払い額は変わります。

依頼する時期や発送部数を決め、自社で対応する場合と代行業者に依頼した場合でどちらがコストを抑えられるか判断しましょう。複数の業者を比較し、自社のニーズに合うところを見つけることも大切です。

デザインを自作できるか否かで外注先を選ぶ

デザインもまとめて依頼したい場合は、デザイン制作に対応している業者を探しましょう。

ただし、ダイレクトメールのデザインは効果を左右する重要な要素であり、ターゲットに合わせた効果的でオリジナルなデザインにしたい場合は自社で制作することをおすすめします。

コスト削減のためにも、デザインはできるだけ自作するようにするとよいでしょう。

ターゲットリストは購入も可能

自社にまとまったターゲットリストがない場合、顧客リストも合わせて提供している代行業者もあります。リストと合わせて発送業務を依頼すれば、手間がかかりません。依頼する際は、自社で絞り込んだターゲットに合うリストを用意できるかをよく確認しましょう。

NEXLINK「オンデマンド印刷発送サービス」では、クライアントの希望条件に合わせて抽出した法人リストをレンタルするオプションを提供しています。BtoB営業で、法人宛のDM発送を依頼したいと考えている方におすすめです。

郵送DMサービスの費用について知りたい方は料金表をダウンロード

DMマーケティングの成功事例を知りたい方は導入事例をダウンロード

FAQ

Q.ダイレクトメールってどうやってやるの?

ダイレクトメールを実施するには大きく分けて3つあります。①(自社で印刷から郵送手配まで行う)➁(DM代行会社に依頼する)➂(NEXLINK「オンデマンド印刷発送サービス」のようなSaasサービスを利用する)。コストや手間を考えて自分にあったやり方を選択するのがいいでしょう。

Q.ダイレクトメールってどういう意味?

ダイレクトメールは顧客情報をもとに商品やサービスの情報を送信するマーケティング方法です。大きく分けて、はがき等の印刷物の郵送・発送、電子メールの配信、FAXの送信の3種類があります。(印刷物にはポストカード、チラシ、封書、カタログなどさまざまなものがあります。)

郵送DMサービスの費用について知りたい方は料金表をダウンロード

DMマーケティングの成功事例を知りたい方は導入事例をダウンロード